[¯|¯] Video Lezioni di Calcolo Tensoriale

mercoledì, Febbraio 5th, 2020

A breve partirà un ciclo di video lezioni di Calcolo Tensoriale.

Faremo riferimento ai libri di fig. 1. Anche se un pò datati, gli autori sono esperti di questa ostica materia. Precisamente:

- Strutture algebriche. Operatori lineari.

Questo testo parte da zero o meglio dall'algebra astratta in su, cioè passando per l'algebra lineare per poi approdare all'algebra multilineare e quindi, al concetto di tensore. Questo è il cosiddetto abbroccio algebrico per introdurre tale importante ente matematico che, come è ben noto, riveste un ruolo fondamentale in Relatività Ristretta e in Relatività Generale.

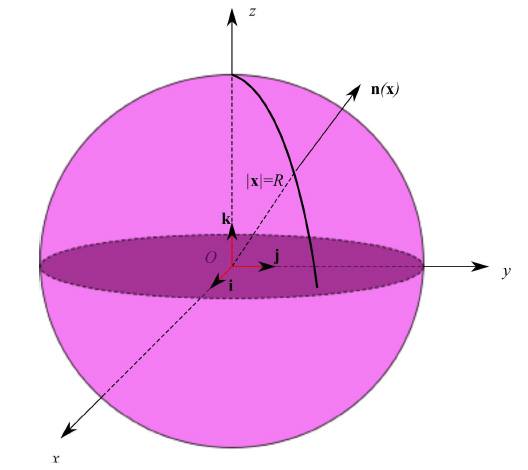

Nella parte seconda del libro, si passa dal metodo algebrico alla geometria differenziale in modo da poter definire in maniera operartiva la nozione di campo di tensori. - Introduzione ai metodi della geometria differenziale. Per ingegneri e fisici.

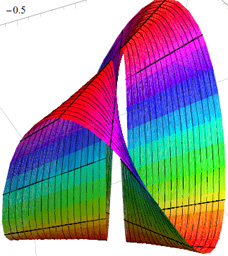

È praticamente una continuazione del primo. È abbastanza ostico, perché affronta la difficile definizione di Varietà differenziabile che intuitivamente, si presenta come la fisiologica generalizzazione del concetto di superficie. Tale ente è fondamentale per la Relatività Generale, giacché il ben noto spaziotempo altro non è che una varietà differenziabile pseudoriemanniana. - Geometria differenziale (della collana Schaum).

È un testo molto utilizzato nelle università USA, e come tale caratterizzato da una certa praticità di esposizione dei concetti, nel pieno rispetto del rigore matematico. Come in tutti i testi della predetta collana, ogni capitolo si conclude con una nutrita serie di esercizi difficili.

Congettura di Riemann

Congettura di Riemann Trasformata discreta di Fourier

Trasformata discreta di Fourier

Trasformata di Fourier nel senso delle distribuzioni

Trasformata di Fourier nel senso delle distribuzioni Trasformata di Fourier

Trasformata di Fourier  Infinitesimi ed infiniti

Infinitesimi ed infiniti Limiti notevoli

Limiti notevoli Punti di discontinuità

Punti di discontinuità Misura di Peano Jordan

Misura di Peano Jordan Eserciziario sugli integrali

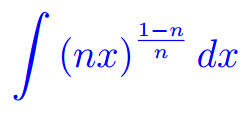

Eserciziario sugli integrali Differenziabilità

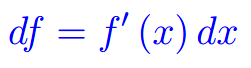

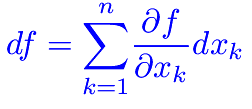

Differenziabilità  Differenziabilità (2)

Differenziabilità (2) Esercizi sui limiti

Esercizi sui limiti Appunti sulle derivate

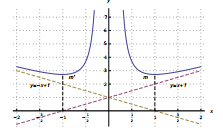

Appunti sulle derivate Studio della funzione

Studio della funzione Esercizi sugli integrali indefiniti

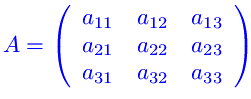

Esercizi sugli integrali indefiniti Algebra lineare

Algebra lineare Analisi Matematica 2

Analisi Matematica 2 Analisi funzionale

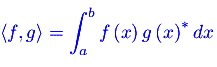

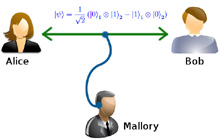

Analisi funzionale Entanglement quantistico

Entanglement quantistico Spazio complesso

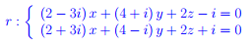

Spazio complesso Biliardo di Novikov

Biliardo di Novikov Intro alla Meccanica quantistica

Intro alla Meccanica quantistica Entanglement Quantistico

Entanglement Quantistico